「ここはお屋敷の書斎なのでしょうか?」

裸のアリシアに服を着せようとしたのだが、何故かすぐに着ようとはしなかった。

アリシアはシルフレシア国王に仕えるオダリスクだが、後宮のオダリスク達は、いつでも主人を受け入れられるように裸で過ごしていて、それを当然だと思っているようだ。もちろん二人で密会していた頃も、いつも裸だったので、ヘスペロスにはあまり違和感はない。ただ、ここは仕事場なので服を着て貰おうと思っただけだ。

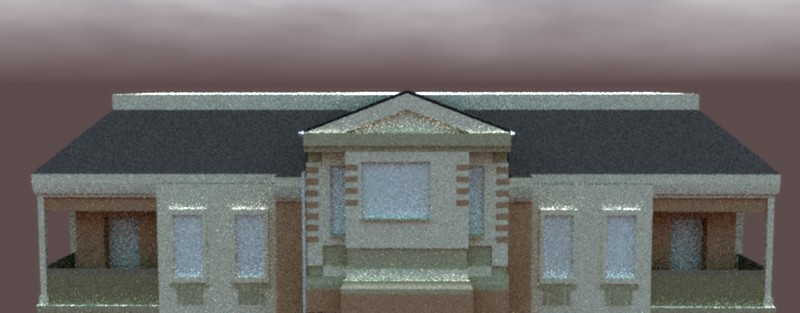

「私は研究室と呼んでいるが、貴族風に言うとそんな感じだ。ただ、ここは事務所用の建物……つまり仕事用の屋敷で、住居は隣の屋敷だよ」

「なるほど!つまりここは王宮のような場所で、お隣の離れが後宮ということですね?」

その妙な解釈にヘスペロスは苦笑した。どうも庶民の暮らしを良く知らないようだ。以前から世間知らずな雰囲気は感じていたが、元貴族か王族の娘なのかもしれない。王の後宮に入るくらいだから、それなりの身分の出の者が多いのだろう。本人は捕虜みたいなものだと言っていたので、戦利品として連れてこられた亡国の姫であっても不思議はない。

「いや王宮というのはあまりにも大袈裟過ぎるが……まあ好きに解釈してくれていいか」

「ありがとうございます。私はご主人様のオダリスクとして後宮で暮らすのですね?」

「暮らす……まあそうだが、王の後宮みたいに広くはないから、自由に外出していいんだよ」

「ご主人様を放っておいて自由にという訳には……それでは許可を頂いてから外にも出てみようと思います」

「まあ、それでいいかな。後で近所を案内しよう。近くには広い公園もある」

ヘスペロスが窓から見えている公園を指し示すと、アリシアは従順に頷いた。しかしどこか心ここにあらずという感じだ。

「どうかした?」

「も、申し訳ありません。誓いの儀式の事が気になってしまって……やっぱり緊張しているみたいです」

「誓いの儀式?」

「はい、なんというかご主人様とオダリスクの結婚式みたいなものです。大抵の国では、正式な妻は一人と決められています。王の場合は王妃ですね。ですから側室やオダリスクの場合、結婚式の代わりに誓いの儀式を行うのです」

それからアリシアは、少し慌てたように付け加えた。

「あっ!初めてですのでご安心下さい。陛下とはお会いできなかったので、儀式は行っていません」

何が安心なのか今一つ分からないが、それでも少し分かったこともある。

以前、アリシアはヘスペロスのオダリスクになりたいと言っていたが、それは愛人のような軽い意味で使っているのだと考えていた。ヘスペロスも、何回か会っただけで、これほど美しい女性に愛されていると考えるほど自惚れてはいない。アリシアを保護する見返りとして、愛人になってくれるというなら、むしろ感謝すべき事だと思っていた。

しかし、愛人というのは、ある意味利益で結ばれた、男にとって都合の良い関係でもある。

元の世界から強引に連れてきてしまったので、アリシアにはもう戻る場所はない。もっと安定した関係を望むのは当然だ。オダリスクというのは、愛人よりもっと正式な関係なのだろう。それがアリシアの望みなら、ヘスペロスに異存はない。

「ご主人様と人間は正式に結婚できないと聞いていますので、誓いの儀式があって良かったと思います。いえっ、ご主人様と結婚したいと言う訳では……」

アリシアは少し恥ずかしそうに顔を上気させた。

実際の問題として、「都市」の住民が結婚する場合、AAIに届け出を出す必要があるが、AAIは脳内にインターフェースを持たない人間を、保護対象として認識しない。つまり婚姻届を出す事さえできないのだ。

ただ、それでも、AHと人間が深い仲になる例は少なくない。親密になりやすい事もあり、相手は若い女性のメイドが多い。

「都市」の生活では、ほとんど自動化されているが、すべてという訳ではない。床掃除は蛇みたいな清掃ロボットがやってくれるが、テーブルまでは拭いてくれないし、洗濯した衣類も畳むところまではやってくれない。

そこにメイドの需要があるのだが、家事の負担が少ない分、主人専属のメイドとして、身の回りの世話をしてくれる場合が多い。それで、やがてメイド兼愛人のような関係になっていくのだろう。恋仲になっても、メイドの仕事を続ける例が多いようだ。互いに助け合う方が関係も長続きするのかもしれない。

(やはり安定した関係には仕事が欠かせないか)

オダリスクというのも一種の仕事なのだろうが、ヘスペロスが仕事をしている間は、どうしても暇になってしまう。

「あ、あの、私をご主人様のオダリスクにするのが、もしかして嫌になりましたか?」

ヘスペロスはいつの間にか考え込んでいたらしい。アリシアが心配そうに顔を覗き込んだ。

「すまない。ちょっと考え事をしていた……勿論、嫌ということはない。こちらからお願いしたくらいだから、安心して欲しい」

ヘスペロスは不安そうなアリシアを落ち着かせようと、その月光色の髪を優しく撫でた。アリシアは控えめに頷くと柔らかく微笑んだ。

「その上で提案なんだが、良かったら私の仕事を手伝ってくれないか?」

ヘスペロスは前から考えていたことを口にした。

アリシアは驚いた様子で、美しい碧眼を見開いた。

「まあ……それはとても嬉しいですが、私は何もしたことがないので、お役に立てるかどうか。ご主人様はどんなお仕事なさっているのでしょうか?」

アリシアは真意を探るようにヘスペロスをじっと見つめている。

ヘスペロスはトレジャーハンターだ。

「都市」の外に残る旧人類の遺跡や廃墟を調査して、価値のある遺物を探し当てる事を生業にしている。

「都市の外の遺跡や廃墟で、価値のある遺物を探す仕事だ。研究室では出土品の調査をする事が多い。アリシアは私の助手をしてくれればいい」

「そうすると……雑用や身の回りのお世話をすれば宜しいのでしょうか?それなら頑張れそうです」

アリシアが助手をどう解釈したのかは分からないが、かなり嬉しそうにしている。後宮では退屈だったようなので、取り敢えず仕事がある方がいいだろう。

今までは一人だったが、これからはアリシアと一緒に行動する事になりそうが、それはヘスペロスにとっても嬉しい事だ。

「では失礼して、衣服を身に着けさせていただきます」

アリシアは特に戸惑う様子もなく、手渡したシャツとズボンを身に着けた。見た目はシンプルなデザインだが、特殊な繊維が編み込まれていて耐衝撃性能があり、不慮の事故や攻撃を受けた時のダメージを軽減できる。

「ご主人様とお揃いですね」

アリシアはヘスペロスの服と見比べて笑顔を見せた。

「ああ、トレジャーハンター用の制服みたいなものだ。良く似合うよ」

「本当ですか?お世辞でも嬉しいです。でも、後宮ではいつも通りに裸になりますので、ご安心くださいませ。いつでも私を自由にして下さいね」

「部屋着は用意するから、裸でなくても……」

「いけません!」

アリシアはそれ以上の会話を拒絶するように、やや強い調子で答えた。

「私はご主人様のオダリスクになると約束して、ここに連れてきて頂きました」

アリシアは不意に寄り添うと、しっかりと手を握った。懇願するような瞳でヘスペロスを見上げている。

「結局、陛下のオダリスクにはなれませんでしたが、今度は失敗したくないんです」

アリシアの決意は思いの外固そうだったので、ヘスペロスは言葉を続ける事ができなかった。本当は住居の方では家事をして貰おうと思っていたのだが、裸では無理な気がする。本人はオダリスクになりたいと言っていたし、メイドになると言う話はしていない。アリシアが元貴族か王族だとすれば、メイドみたいな扱いはむしろ失礼なのかもしれない。

「分かった。好きにしていい」

「ありがとうございます!ご主人様」

来客があるとしても事務所の方で、住居には誰も呼んだことはない。アリシアが裸で過ごしても問題はないだろう。それにアリシアの裸身は例えようもなく美しい。それを仕事の後はずっと見ていられるのだ。王ではないヘスペロスにとって、それは夢のような話だ。